|

——初阳书院吴志坚教授《论语》课程讲授心得

编者按:

此篇是书院《论语》课程讲授心得。吴老师的授课方式,以经典文本为基础,以贴近生活为引导,以讨论思考为目的,是典型的探究性和研究性的学习方式。

《中庸》有云:博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之。讨论经典不等于批评经典,思考传统是为了更好地发扬传统,阅读《论语》,更是为了启发我们今天的生活!

我曾经上过《论语》课,学生还挺爱听。这学期又将课堂内容搬到周末讲座,也颇得一些听众的谬赞。

关于这门课,学生和听众的第一个问题是,为什么要上?我的回答是,我们生于世,总要具备一些基本的东西才能立得住。这就好比吃东西,有饭,有补品,有药,一个人总要先吃饭才行。儒家思想好比饭(虽然在现实中,成了味精),而《论语》可能不是最美味,但绝对是最富营养的那锅。这就是我们开《论语》这门课的原因。

当然,学生们一般更关心这门课是否有趣,如果无趣,他们是听不牢的。我常常听到一种教诲,说这些经典是神圣的,不宜妄解,让学生背住就可以了,以后他们会慢慢懂得。这个老成的法子有一定的道理,按照认知规律,幼儿时期的某一阶段(六至九岁)机械记忆较强,可以死记硬背。但进入中学阶段,学生理解能力上升,自我意识形成,普遍不喜机械记忆,如果还是一味强调背的话,则引起反感,效果不佳。

事实上,与所有别的课程一样,“相关性”是教学成败的关键之一。我们教的东西得跟学生的生活相关,得让学生感到“有用”。十四五岁的孩子是“哲学家”,他们开始思考诸如“生命的目的”之类的问题;现实中,也会产生自我与社会关系的种种困惑。

从这个角度说,《论语》最具“相关性”,因而最适合他们。但一般来说,教《论语》有一个很大的误区,就是将孔子神圣化,从而将《论语》变成教条。事实上,这完全违背了孔子精神原貌,也招致学生的反感。

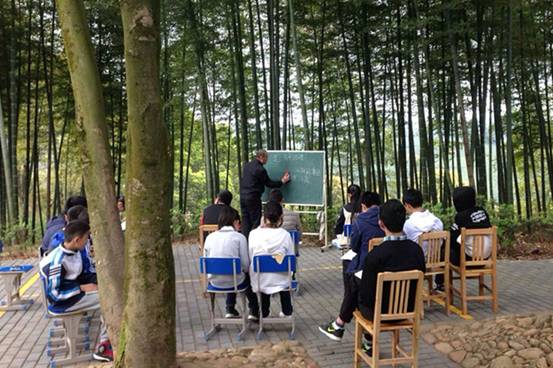

我们的做法是问题先行(比如,如何追求快乐?),鼓励学生自由思考,组织大家积极讨论,孔子作为平等的一员参与讨论。让我们非常欣慰的是,大多数情况下,大家最后还是赞同孔子。自由思考,主动选择,与被动灌输,效果正如盐溶入水与水泼石头之别。

还有一个问题不能不提,就是对《论语》的字面理解。千百年来,中国人反复研读《论语》,对《论语》的每一句话都有很多解释,如何选择?我们不迷信权威,也不充当权威,而是向学生提供各种解释,鼓励学生自己思考选择。

以上就是我们学习《论语》的基本态度。

附作者简介:

吴志坚,男,南京大学历史学博士。任教《世界人文地理》、《中国通史》等课程。著有《中国科举制度史·元代卷》(上海:上海人民出版社,2015)。

中国元史研究会理事,浙江图书馆教育中心主任,浙江大学人文学院历史文献与民俗研究中心副主任、特聘研究员,浙江省文物鉴定委员会委员,杭州市政协第十届委员会特聘委员。

|